こんにちは、宮城です。2024 年も振り返りを残します。年次の振り返りはかれこれ 5 回目となりました。

2024 年はプロダクト立ち上げに注力した年でした。前年と比べ少しポエミィな内容が多めです。 結論としては、ROUTE06 に入社しもうすぐ 2 年、楽しくやっています!

0→1 の暗中模索と見えてきた光明

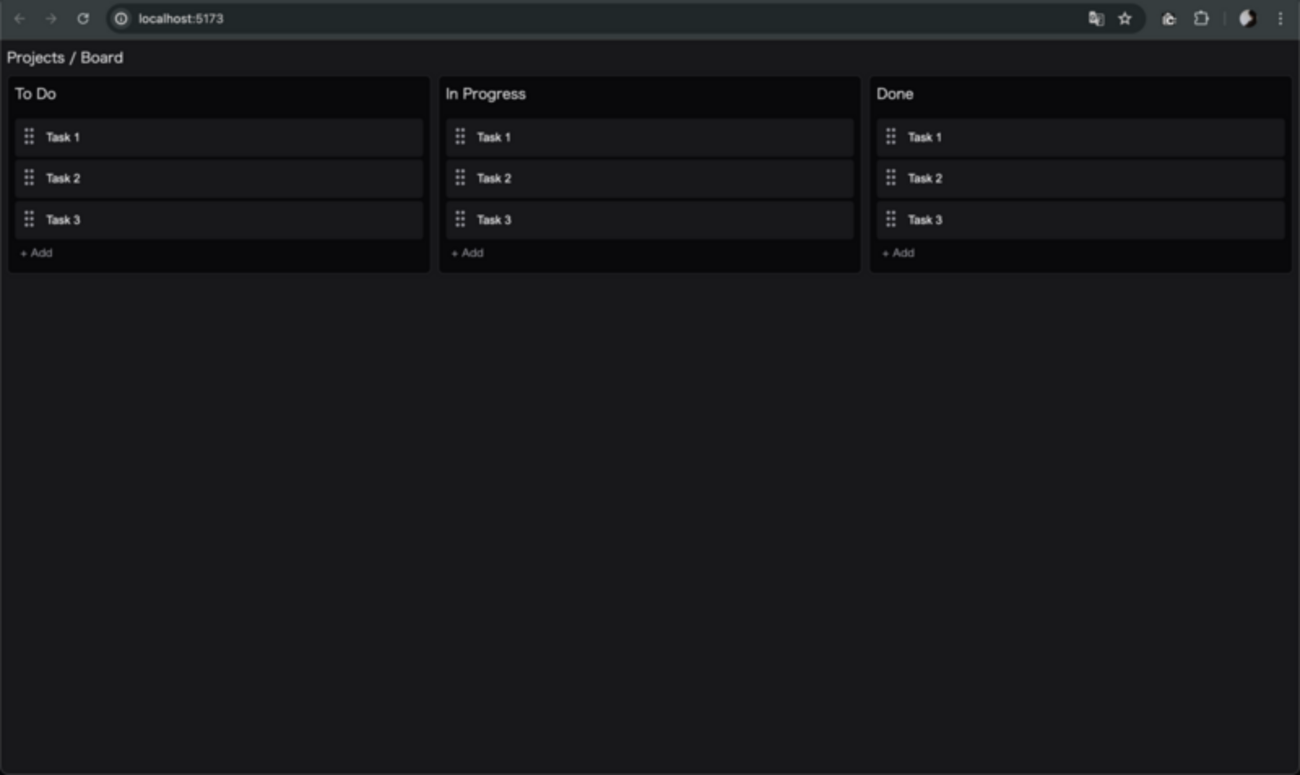

ROUTE06 での仕事についてです。昨年はプラットフォームエンジニアリングとして組織内での技術の標準化を目指し活動していましたが、2024 年の初めに立ち上がった新規事業チームへ異動となり、ローコードプラットフォーム領域のプロダクト開発を進めています。テックリードとして開発全般をリードしつつ、2024 年後半からは加えてプロダクトオーナーも拝任し、プロダクト戦略やマーケティングを担当しています。

リサーチによる課題・ニーズの特定や、PoC 実装での実現可能性の検証の日々。複数回ピボットも行い、産みの苦しみを味わった 1 年でした。

チームメンバーにはかなり救われました。不確実で答えがない状況が続く中、互いに支え合い、めげずに熱量高く取り組み続けられるのは今のチームだからこそです。

暗中模索の日々から少しずつ光が見え始め、近日中にはプロダクト第 1 弾を公開できる予定です。OSS にするので、まだ README も何もないですが https://github.com/liam-hq/liam で開発を進めています。

Product-Led Growth とマーケティング

今年は初めてプロダクトオーナーロールも担当することになりました。現フェーズでの注力事項は提供価値の確立とその仮説検証・初期ユーザー獲得のためのマーケティングです。

ソフトウェアエンジニアとして生きてきた中で、Product-Led Growth におけるマーケティングは自身にとって大きく考え方がアップデートさせられる経験でした。

提供価値が明確なプロダクトは、マーケティングメッセージが一貫しやすく、様々なマーケティング施策に展開しやすく、ユーザーが他者に紹介しやすいです。「良いものを作る」と「使ってもらう」は両輪であり、相互に影響し合うことを改めて理解しました。

書き出してみると当たり前なことだなあとも思いつつ、今までの自分は無意識のうちに避けていたり、他の方に任せてしまっていた領域でした。2025 年は使ってもらうためのアクションやコミュニケーションに本気で集中する年にしていきたいです。

DHH の 小さなチーム、大きな仕事 にあった以下の記述もよかったです。

マーケティングは部門ではない

あなたの会社にマーケティング部門はあるだろうか? もしないなら、いいことだ。もしあるのなら、彼らだけがマーケティングの責任を負うべきだとは思わないことだ。経理は部門だが、マーケティングはそうではない。マーケティングは、会社のみんなが行うものである。三六五日、二四時間いつでも。 何かコミュニケーションの手段があるのなら、マーケティングはできる。

- 電話に出るときもマーケティングだ。

- メールを送るときもマーケティングだ。

- あなたの製品が使われるときもマーケティングだ。

- ウェブサイトに書き込む言葉もマーケティングだ。

- もしソフトウェアを作ったら、エラーのメッセージもマーケティングだ。

事業の成長と個人の成長

この年次の振り返りは個人の成長の差分確認としての目的が大きいのですが、「プロダクトを伸ばすために今できる全てをやること」が結局は自身の成長に返ってくるため、最近はキャリアロードマップ的なものを考えなくてもよいかな、と思えてきました。「3 年後どうなっていたいか」と聞かれても、最近は「事業を数段大きくさせていたい」と答えています。

少し過去の話をすると、自分はファーストキャリアでシード期の タイミー に 1 人目の正社員エンジニアとしてジョインし、シリーズ C あたりで離れました。以下の記事に書いています。(今見るとこそばゆいですね)

タイミーと出会えたのは本当に幸運で、とんでもない人たちと一つの夢に向かってがむしゃらに取り組んだ日々は自分の中で大きな財産であり、かけがえのないものです。少しでも事業成長に貢献できていれば良いなと思いつつ、今思うと圧倒的なスピードで伸びていく事業とプロダクトに引っ張られて目の前の課題をこなしていただけで、ただその場にいただけの人間だったと振り返っています。

今度は、自分の力で事業とプロダクトを引っ張っていけるかという挑戦だと考えています。かつてお世話になった人たちと同じ振る舞いができるか。今この打席に立てることに感謝しつつ、最高のチームメンバーと共に来年はより強く事業に向き合っていきたい。

2024 年触った技術やライブラリ

毎年の差分を確認するためにその年触った技術を振り返っています。今年は技術的な取り組みは減りましたが、それも確認するために列挙してみます。特に思い入れのあるトピックについては取り上げます。

- フロントエンド: TypeScript, React, Next.js(App Router), Tailwind CSS, CSS Modules, Radix UI, Storybook, Vitest, Playwright, msw, graphql-codgen, urql, Apollo Client, Vite, Biome, pnpm, Valibot, Valtio, Yjs, React Flow, ruby/prism, WebAssembly

- バックエンド: Ruby, Rails, graphql-ruby, Sequel(ORM), Airtable

- インフラ: AWS ECS, Vercel, Terraform

- そのほか: GraphQL, GitHub Actions

- 生成 AI 関連: ChatGPT, Claude, Perplexity, v0, GitHub Copilot, Ideogram, Dify

フロントエンド・バックエンド・インフラは 2022 年あたりから大きく変わらなくなりました。概観すると React + Rails + GraphQL の Web 系領域で枯れたライブラリを選んでいるといったところでしょうか。

唯一特徴的な点として、生成 AI 系ツールを毎日レートリミット近くまで使い倒しています。これほどまで日常に侵食してきてくるとは昨年には考えていなかったところでした。

TypeScript / React

一昨年、昨年と引き続き主戦場となりました。状況に応じて Vite と Next.js を使い分けて利用しています。Vite については、Findy さんにお呼びいただいてオフラインで発表もさせていただきました。

今年は色んな PoC をやっていたのですが、その中でもローコードプラットフォームのプロダクト開発に関連する内容として Valibot を中心とした動的 UI 構築について記事を書きました。

Yjs を利用したリアルタイム共同編集についても記事を書きました。この記事は久しぶりに 100 はてブを超え、手応えを感じました。

記事にはしていないですが、Ruby3.3 でデフォルトのパーサーとして採用された Prism の WASM 版を Node.js から呼び出し利用する、といったちょっと特殊なことをやったのも面白い体験でした。これは来年どこかのタイミングでチームメンバーが発表したりしてくれるはずです。

生成 AI 関連ツール

2024 年は ChatGPT pro mode を中心とした生成 AI 関連ツールに一通り課金し、自身の出力できる成果の幅が圧倒的に広がった年でした。 プロダクトマネジメントやマーケティングなどの経験が薄い領域にもなんとか取り組めているのは生成 AI のおかげです。仕事中も常に複数のタブで並行して出力をさせたり、プライベートでも散歩をしながらイヤホンマイク越しに ChatGPT と英会話の練習をしてもらったりしています。

生成 AI や AI エージェントが「専門領域のジュニアレベルの人間」の仕事を奪うとよく言われますが、実際に奪うのは「学習速度が早く専門領域の横展開が可能な人間」だと考えています。生成 AI は大半の領域で 6~70 点の答えが出せるため、その出力のリスクを評価できる判断力が求められています。

開発経験のない起業家が Cursor を使ってごりごりコードを書く事例も増えていますし、学習速度の速い若手がシニアレベルの出力を出すことも不可能ではないはずです。

自分はこの状況にはそこまで悲観的ではなく、自分自身・組織・プロダクトとしてこの時代の流れにどう乗りこなせていけるかとポジティブに考えています。仕事が奪われてしまっても別の仕事が残るでしょうし、プログラミングは趣味として続けていくでしょう。来年末にはどういった振り返りをしているかも楽しみです。

記事執筆

2024 年は 24 件の記事を書きました。2023 年は 19 件なので微増しています。

2024 年前半は月 4 回の記事公開を目標としていましたが、プロダクトに集中し始めてからは止めてしまいました。来年度も個人名義でのアウトプットは減るかもしれませんが、プロダクト関連の発信ができると良いなと考えています。

2025 年は英語

プロダクトが英語圏向けということもあり、来年は英語に力を入れていきたいです。スピーキングとリスニングが壊滅的なためなんとかしたい。海外のテックカンファレンスに参加し現地のエンジニアと会話できる状態を目標に頑張ります。

2024 年関わった皆さん、改めてありがとうございました。2025 年もどうぞよろしくお願いします!